心房細動合併冠動脈疾患の治療―NEJM 2019 AUGUSTUS trial

「心房細動患者における、急性冠症候群またはPCI後の抗血栓療法」

・triple therapyではなく、抗凝固薬(今回はアピキサバン:エリキュース)+P2Y12阻害薬(9割がクロピドグレル)の2剤で、アスピリン抜きのレジメンがよかろうという報告。

・ベースにP2Y12阻害薬。アピキサバンvsビタミンK拮抗薬、low-doseアスピリンvsプラセボのtwo-by-twoでランダム割付し、6ヶ月観察。出血をprimary outcomeに。

・アスピリンを加えると出血は倍になる。

・アスピリンを加えなくても、虚血イベント(脳卒中、心筋梗塞、ステント血栓症、緊急再灌流)は増えない。ただ個別の項目については数が少なく、パワーの問題かも。やはりMIやステント血栓はプラセボ群で多い傾向。

Antithrombotic Therapy after Acute Coronary Syndrome or PCI in Atrial Fibrillation

Lopes RD, et al. N Engl J Med March 17, 2019

AUGUSTUS trial

【イントロ】

●心房細動患者に経口抗凝固薬を投与すると、脳卒中やその他の心原性塞栓症のリスクが減るが、ステント血栓症の予防にはならないためACSの2次予防の役に立たない。

●抗血小板薬2剤治療(dual antiplatelet therapy: DAPT)は、虚血イベント・ステント血栓症を減らすが、心房細動患者の塞栓症予防にはless effectiveなので抗凝固薬が必要。

●DAPT+抗凝固薬(triple therapy)は出血リスクを上げる。

●ビタミンK拮抗薬(ワルファリン)よりも新規抗凝固薬は出血リスクが低そうだ。

●RE-DUAL PCI trial(NEJM 2017;377:1513;ダビガトラン)とPIONEER AF-PCI trial(NEJM 2016;375:2423;リバロキサバン)は、心房細動があり、かつPCIを受けようとしている患者で、「経口新規抗凝固薬+P2Y12阻害薬」が「ワルファリン+P2Y12阻害薬+アスピリン」よりも出血イベントが少ないことを示した。ただし出血イベント減少が、新規抗凝固薬であったことによるのか、アスピリンがなかったことによるのかを示すようデザインされていなかった。

●本試験(AUGUSTUS trial)は、心房細動&recent ACS患者において、アピキサバンvsビタミンK拮抗薬、low-doseアスピリンvsプラセボ、ベースにP2Y12阻害薬の患者で出血などを比較。

【方法】

●前向き、多施設、two-by-two、RCT。

●対象

・18歳以上

・心房細動(previous, persistent, permanent, paroxismal)に対して経口抗凝固薬を投与されている(予定)。

・P2Y12阻害薬を6ヶ月以上使用(予定;選択する薬剤は臨床医に委ねる)

●除外

・AF以外の疾患に対する抗凝固薬

・重症腎障害

・頭蓋内出血の既往

・recent or plannedのCABG手術

・凝固障害

・出血

・使用する薬剤へのcontraindication

●レジメン

・アピキサバンvsビタミンK拮抗薬(open-label)、low-doseアスピリンvsプラセボ(double-blind)でtwo-by-twoに分ける。

・アピキサバンは年齢・腎機能に応じて、5mg twice dailyか2.5mg twice daily

・ビタミンK拮抗薬はINR 2.0-3.0のコントロール

・アスピリンは81mg

●アウトカム

・6ヶ月観察

・primary outcomeはmajorまたはclinically relevant nonmajor bleeding(ISTHによる)。

・secondary outcomeは「死亡or入院」の複合、「死亡or虚血イベント(脳卒中、心筋梗塞、ステント血栓、緊急再灌流)」の複合

【結果】

●2015年9月から2018年4月。4614人をランダム化。

●ベースライン:Table 1

・70歳くらい、女性3割弱、CHA2DS2-VASc 3.9、HAS-BLED 3

・ランダム化まで6.6日。

・9割はクロピドグレルを選択

●出血アウトカム:Figure 2、Table 2、Table 3

・6ヶ月の出血は、アピキサバン10.5% vs ビタミンK阻害薬14.7%。HR 0.69 (95%CI 0.58-0.81)。

・同じく、アスピリン16.1% vs プラセボ9.0%。HR 1.89 (1.59-2.24)。

・同じく、ビタミンK阻害薬+アスピリン18.7%>アピキサバン+アスピリン>ビタミンK阻害薬+プラセボ>アピキサバン+プラセボ7.3%.

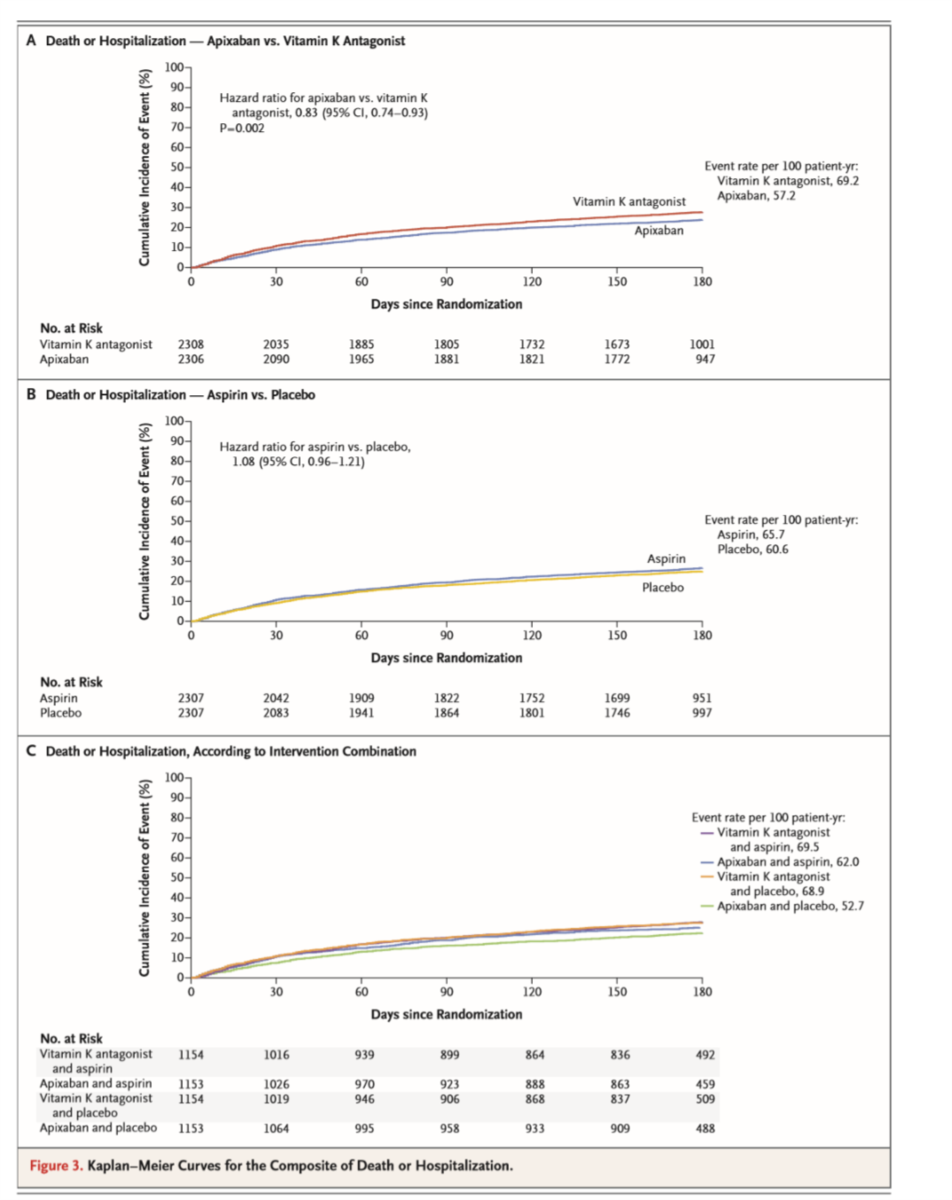

●死亡+入院、死亡+虚血イベント:Table 2、Figure 3、Table 3

・アピキサバンvsビタミンK阻害薬では、死亡+入院も有意差あり(入院の部分の差による)。死亡+虚血イベントは差なし。

・Table 3の後半。左からアピキサバン、ビタミンK阻害薬、アスピリン、プラセボ。

・アピキサバンvsビタミンK阻害薬で入院に差あり。死亡は変わらず。脳卒中は倍くらい違う(有意差あり)。

・アスピリンvsプラセボで有意差のある項目はないが、やはりステント血栓症はプラセボで多い傾向。

【考察】

・WOEST trial(Lancet 2013)では、AF患者のACS/PCIで抗凝固薬+クロピドグレル+アスピリン vs 抗凝固薬+クロピドグレルで1年観察したとき、後者で血栓イベントの増加なしに出血が減ったと報告。ただし小規模であった。

・アスピリンを追加するときは、アスピリン追加による血栓イベントの抑制と、出血イベントの増加をてんびんにかける必要がある。後者のほうが問題になりそうだ。

・本試験は、triple therapyではなく2剤(アピキサバン+クロピドグレル)でよさそうということを示した。これは北アメリカのガイダンス(Circulation 2018;138:527)に合致するが、欧州のガイダンス(Eur Heart J 2018;39:2847)とは反している。

・PCIを受ける患者の5-8%がAFを持っているというデータがある。

【limitation】

・ワルファリンは調整が難しい場合がある。

・less common but important individual ischemic outcomesを検討するようデザインされていない。

高齢者でもスタチンは有用か―Lancet 2019

「高齢者におけるスタチンの効果と安全性:28のRCTのメタアナラシス」

・75歳超の高齢者でもスタチンを使用したほうがよさそうというデータ。

・スタチンによるLDLコレステロール低下は75歳超の患者においても、major vascular events (冠動脈疾患、冠動脈再灌流、脳卒中)を有意に減らすとのこと。

・心血管疾患既往のある人には有用。既往のない人には微妙。

・重症心不全や透析患者では若年・高齢に関わらず、そもそもLDL低下による効果は乏しい(どうしようもないくらい血管がぼろぼろだから?)

・日本では75歳で高齢者と言われても……という感じ。80歳、85歳でも区切ってほしい。「何歳までスタチンを?」という疑問は依然残る。

Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials.

Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration

Lancet 2019; 393: 407–15

●過去の筆者らの報告(27件のRCTのメタアナ:Lancet 2015)によれば、スタチンによってLDLコレステロールを1.0 mmol/L (注:約39mg/dL) 下げると、major vascular eventsを約20%減らし、この効果は男女、様々な絶対リスクを有する集団でもほぼ同様にみられた。

●高齢者(75歳以上)ではこのエビデンスを適応してよいか懸念があり、また併存疾患やアドヒアランスの問題などからスタチン治療を受ける割合が減るのが現状。

●高齢者でもスタチンは有効か?

●スタチンによるLDLコレステロール低下の効果をみた28のRCTのメタアナ。今回、major vascular eventsには、major coronary events、coronary revascularization、strokeを含む。55歳、60歳、65歳、70歳、75歳で区切った6つのグループで検討。

●患者背景はTable

●年齢毎の6つのサブグループにおける、LDLコレステロールが1 mmol/L低下したときのmajor vascular eventsのRRはFigure 1

・どの年齢群でもLDLコレステロール低下の効果は有意

・Figure1 Bは心不全・透析患者を抜いたデータ。効果は同じくらい。

●心不全と透析患者における検討はFigure 2

・心不全と透析患者では、75歳以下でも75歳超でもLDL低下の効果なさそう

・心不全と透析がなければ、75歳超でもLDL低下の効果ありそう

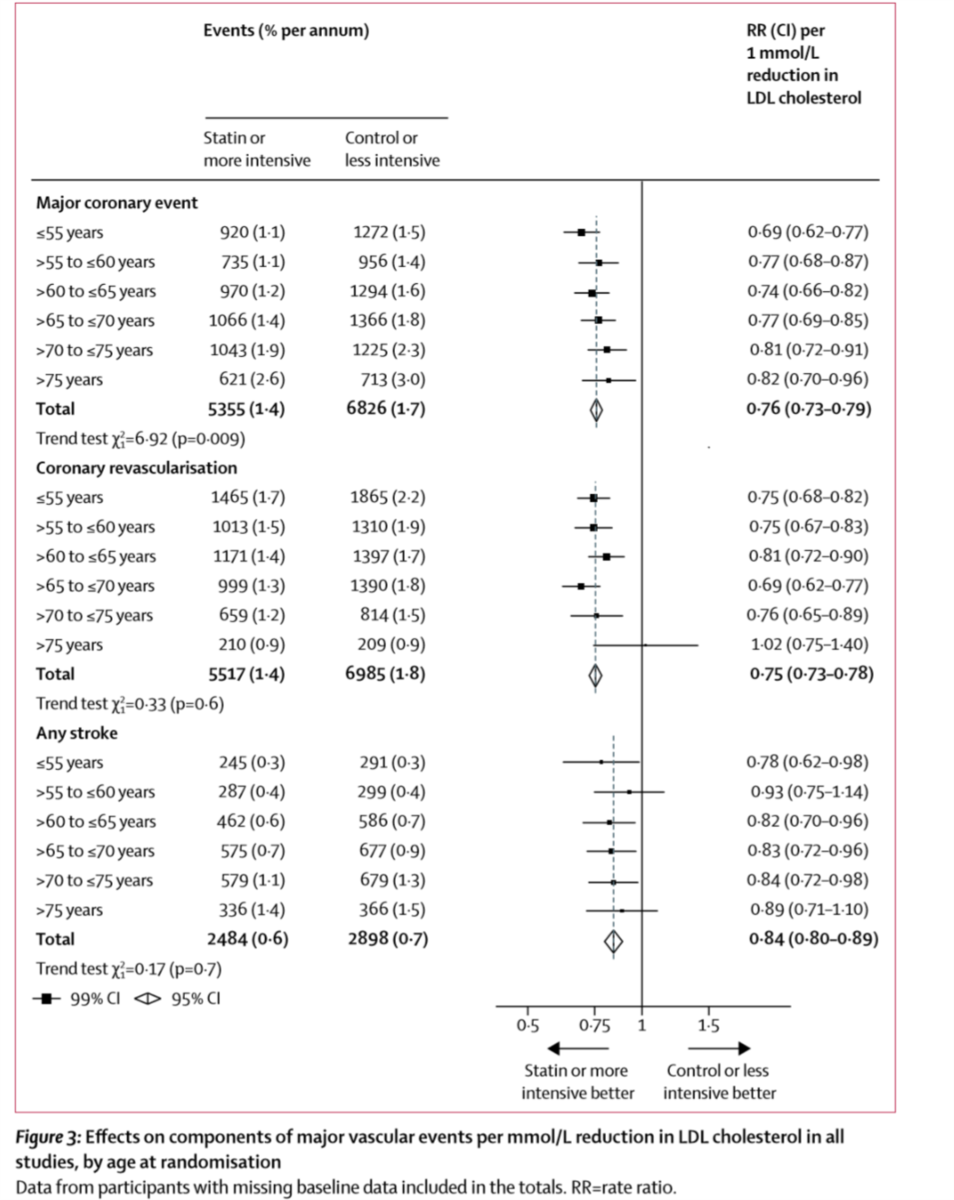

●冠動脈疾患、再灌流、脳卒中のリスクと各年齢サブグループ Figure 3

・75歳超でも冠動脈疾患は有意に低下。再灌流、脳卒中のリスクは有意な低下なし。

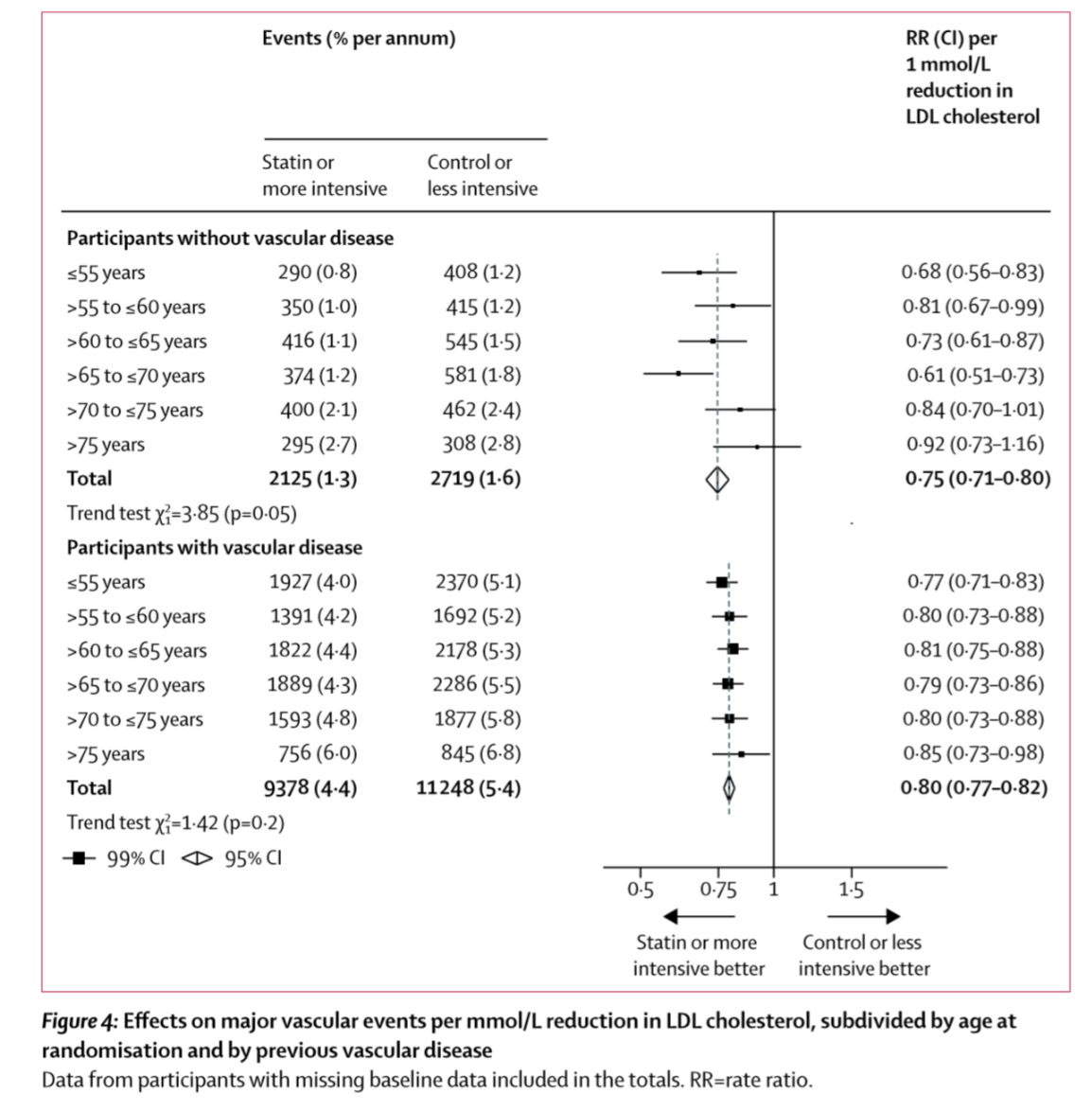

●vascular diseaseの既往の有無での、LDL低下の効果と各年齢サブグループ Figure 4

・既往なしでは、高齢者(71-75歳、75歳超)ではLDL低下による有意な改善なし

・既往ありでは、高齢者でも有意に改善

●スタチンは比較的高齢な患者でも、有意にmajor vascular eventsを抑制する。

●primary preventionの効果(既往がない患者での効果)は乏しいようだが、全体としてはスタチン使用を支持するエビデンスである。

COPDの診断と外来での対応―Review

Diagnosis and Outpatient Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Review

Riley CM and Sciurba FC. JAMA 2019;321:786-797

- COPDは完全には可逆性ではない気流閉塞に、持続性の呼吸器症状(呼吸困難、咳、喀痰の増加)を伴うものと定義される。米国では75%以上のCOPDがタバコ関連だが、ディーゼル排煙、室内での調理など職業的・環境的な微粒子・気体への暴露も原因となりうる。COPDはheterogeneousな症候群で、innateおよびadaptiveな、毒素、微生物、自己免疫に対するTH1タイプの免疫応答、持続的なTH2の炎症、antiproteaseの不足、その他の気道・肺胞に影響を与えるメカニズムが関連する。

- 米国では自己申告ベースで6.4%の有病率。同じく自己申告データだが、スパイロメトリーで気流制限を呈する者の多くがCOPDの診断を受けていない。米国では死因の4番目にランクされる。

Methods

- 2013-2018の文献を検索。計2680の文献をスクリーニングし、456の文献をフルテキストでレビュー。本論文では、26の臨床試験、21のメタアナラシス、25の観察研究、18のガイドラインの90文献を引用している。

Discussion

Presentation and Diagnostic Evaluation

- COPDは1つ以上の症状を呈する。患者は活動レベルを抑えて症状が出ないようにすることが多いため、症状は過少申告されやすい。症状評価には、modified Medical Research Council (mMRC) dyspnea scale、COPD assessment test (CAT)が層別化、モニタリングに推奨されている。

- タバコ、調理などの粒子・ヒューム吸入の病歴を聴取する。米国ではタバコが75%の症例に関与すると言われるが、調理や暖房のための木材・その他燃料の煙(OR 2.3)や、職業的粉塵・化学ヒューム暴露(OR 1.7)が残り25%の、never smokerのCOPDに関与すると言われる。Premature birth、幼児期の重症呼吸器感染症、コントロール不良の喘息は成人になった際の肺機能に影響し、COPDのリスクを12.5倍も上げる。

- スパイロメトリーで気流制限があれば、SABAを吸入し、15分後に再検。十分に改善しないことがCOPDのhallmarkである。GOLDガイドラインでは、FEV1/FVC 0.7を閉塞性障害診断の値としている。高齢者ではオーバーに、若年者ではアンダーに診断されやすい。0.7よりも低い値で「正常下限」を定める考えもあるが、実際にFEV1/FVCが0.7より低いと、死亡やCOPD関連入院が増えると報告あり。

- 身体所見は、肺過膨張や肺以外の疾患の有無を確認するのに有用。StableなCOPDではwheezesやrhonchiはほぼ聴かれず、聴かれた場合は急性増悪らしい。Ralesは肺線維症や心不全を示唆する。努力呼気の時間が延長する所見も重要。95例のケースシリーズで、努力呼気に6秒以上有する症例は、FEV1/FVCが0.65未満であることについて、感度81%、特異度100%であった。

- パルスオキシメトリで酸素化チェック。CTは必須ではないが、気管支拡張症や肺線維症が見つかることがある。α1アンチトリプシン欠損のスクリーニングは必要。

- 低線量CTによる癌のスクリーニングは、全死亡を6.7%、肺癌死亡を20%減らす(55-80歳の30 pack-year以上の喫煙歴のある患者で、現喫煙または15年以内の禁煙、他の疾患で終末期にない患者。CT vs radiographic screeningで、1000人年における肺癌死亡が2.47 vs 3.09)。

- COPDでは肺癌リスクが高い。X線で気腫のある患者では、年齢・喫煙状況でマッチさせたコントロールと比較し、偶発的に画像で発見された肺結節が肺癌であるRRが3.3倍であった。

Prognosis and Risk Stratification

- 入院を要するCOPD増悪(severe exacerbation)が一回あると、将来のsevere exacerbationのリスクがRR 1.71。死亡リスクはage、dyspnea (mMRC scale)、airflow obstruction (FEV1)のADO indexで予想する。

- body mass (BMI≦21)、obstruction (FEV1)、dyspnea (mMRC)、exercise (6分間歩行テスト)を利用したBODE indexも有用。

Approach to Treatment

- COPDの治療によって、症状の改善と増悪リスクの減少が可能。治療内容は、症状、増悪リスク、肺機能の重症度による。

- 行動療法、薬物治療による禁煙は効果的で、毎回の外来でencourageされるべき。毎年のインフルエンザワクチンはCOPD増悪を減らす。肺炎球菌ワクチンは、Centers for Disease Prevention and Control guidelinesでPPSV-23がすべてのCOPD患者とcurrent smokersに対してサポートされている。PCV-13は65歳以上のすべてのCOPD患者、若年でもfrailtyがあるか全身ステロイドを有する患者には推奨されている。

Bronchodilators

- β2アゴニストは気道平滑筋細胞のβ2アドレナリン受容体に結合し、気管支拡張を促し、ciliary beat frequencyを増加させる。ムスカリンアンタゴニストはM1/M3ムスカリン受容体をブロックし、parasympatheticな気管支収縮を抑制し、goblet cellの粘液産生を抑える。内服薬もあるが、吸入薬が効果の面でも副作用の面でも優れている。

- 短時間作用型β2アゴニスト(SABAs)のalbuterolとlevalbuterolと、短時間作用型ムスカリンアンタゴニスト(SAMA)のipratropiumは、症状やactivity-specific dyspneaの少ない患者にas-neededで用いられることがあるが、増悪の既往がある患者や、持続する症状のある患者では、定期使用は勧められない。週に2-3回以上、SABA/SAMAを使う患者では、長時間作用型の気管支拡張薬を用いるべきである。

- symptom burdenが重い患者(mMRC≧2、CAT≧10)、増悪既往、FEV1が予測値の60%未満の患者では、長時間作用型気管支拡張薬を用いる。LABAのformoterol、vilanterol、olodaterol、indacaterol、arformoterol、LAMAのtiotropium、umeclidinium、glycopyrrolate、aclidinium、revefenacinは症状スコアを改善させ、増悪リスクを低下させる。

- LAMAはLABAに対して増悪リスクRRが0.86と、単剤では最も効果的と考えられている。

- LABA+LAMAの合剤は、単剤と比較し肺機能(80mL)、症状スコア改善(SGRQスコア2.3点低下)、増悪リスク13%低下など効果がある。症状が重い、または増悪リスクがある場合は合剤で開始するのがよいだろう。

Inhaled Corticosteroids

- LABA/LAMAにICSを加えることで、肺機能の改善と増悪リスクの低下が得られる。3つの試験で、増悪リスクRRが0.75 (IMPACT)、0.85 (TRIBUTE)、0.48 (KRONOS)となった。ただしICSを加えると、細菌性肺炎のリスクが1.57倍になる。

- 血中好酸球値をみると、ICS使用のベネフィットの大きい患者を選択できるかもしれない。上記3つの試験のサブグループ解析でも好酸球が多い(150cells/µLまたはWBCの2%以上)で区切ると、ICSの効果が優位によかった。

- IMPACT trialでは、ICSを加えた群で、100人年あたり増悪が30減った。血中好酸球が150以上の群では、これが44の減少だったが、150未満群では12の減少だった。一方、肺炎は100人年あたり3.6増えた。

- LABA/LAMAにICSを加えた場合の後方視的研究で、血中好酸球<100ではICSを加えても症状スコア、FEV1、増悪リスクは改善しなかったが、100以上では改善した。300以上でより改善した。

- ICSの中止は、ICS開始後少なくとも2年経過し、この間moderateからsevereの増悪を起こしていない患者、もしくはそもそもICS使用が不適当な患者で考える。WISDOM trialでは重度の閉塞性障害(FEV1<予測値の50%)で過去1年に1回以上の増悪を起こしている患者において、3剤継続vs ICS中止群に分けて検討。増悪頻度は両者で有意差なし。Post hoc解析で、ICS中止群において、好酸球2%以上の患者では、それよりも低い患者よりも増悪リスクが22%高かった。この結果は前向き研究のSUNSET trialでも認められた。

Variety of Compounds and Devices Within Drug Classes

- この2 decadesの間に、いくつもの薬理学的なcompoundsやユニークなデリバリーシステムが登場した。異なる製剤についてFEV1を比較したものはあるが、長期でhead-to-headで比較した研究はない。キットの形状、コスト、添加物、患者の希望などによって処方薬を考慮する。ある薬剤・デバイスでコントロールが付かなくても、他のものに変えてうまくいくこともある。

- アドヒアランスを「正しい手法で」「決められた時刻に吸入できる」回数が全体の80%以上と定義すると、アドヒアランスを守れているのは6%という数値もある。良好なアドヒアランスは治療効果、増悪による入院の減少、サバイバルを改善する。

- 吸入デバイスはpressurized metered dose inhalers、dry powder inhalers、soft mist inhalersの3つがある。臨床医は、吸入手技のアセスメントとトレーニングを提供する。ウェブによる手技のサポートや専用アプリケーションもある。

- 定量式は、吸気と薬物の噴出ボタンを押すタイミングを合わせる必要がある。ドライパウダーは吸入気によって薬物が吸い込まれる。ソフトミスとはPMDIよりも作動させるのがless sensitiveだが、より熟練が必要。メタアナラシスでは、PMDIのエラー率が86.8%、ドライパウダーは60.9%。正しい吸入手技をマスターさせるのに、PMDIは8分、ドライパウダーは5分を要した。ドライパウダーはより速い吸入が必要(>40-60 L/min;PMDIは>20 L/min)。

酸素療法

- 酸素療法は難治性の低酸素血症(SpO2 <89% or PaO2 ≦55 mm Hg)を有する患者において、サバイバルを改善させる。右心不全または赤血球増多を伴う患者では、PaO2 59以下でベネフィットがあるかもしれない。運動時のみ低酸素血症を有する患者は、酸素によって労作時呼吸困難が改善しうるが、サバイバルやその他のベネフィットは得られない。睡眠時無呼吸がなく、non-hypercapnicの患者においてisolated nocturnal hypoxemia (SpO2 ≦88が夜間に5分以上)の治療にベネフィットがあるかどうかは不明。

ペニシリンアレルギーの評価と対応―Review

Evaluation and Management of Penicillin Allergy: A Review

Shenoy ES, et al. JAMA 2019;321(2):188-99

●抗菌薬投与の多くが不適切な使用であり、耐性やClostridium difficile(CD)感染症を含む副作用の原因となる。WHO、CDC、President’s Council of Advisors on Science and Technology、President’s Advisory Council on Combating Antibiotic Resistant Bacteriaはすべて、不適切な抗菌薬投与を削減するために声明を出し、公衆衛生と患者安全のための取り組みの重要さをunderscoreしてきた。

●抗菌薬選択にあたって薬物アレルギーを考慮するが、ペニシリンアレルギーは重要である。アメリカ国内では3200万人がペニシリンアレルギーとdocumentされている。しかしながら、アナフィラキシーの原因となる真のIgE-mediatedのアレルギーの頻度は不明で、アレルギーがあるとラベルされた人の95%以上は、ペニシリンにtolerantと考えられている。こういった患者の多くで、本当にアレルギーがあるのか十分検討されない。ペニシリンアレルギーの疫学、臨床、ペニシリンアレルギーの有無の評価方法をレビューする。

Methods

●AAAAI、IDSA、SHEAが執筆に協力した。文献はPubmedを用いて、2005年1月1日から2018年9月30日までの英文論文を検索した。検索ワードは、ペニシリン、βラクタム、抗菌薬……。関連するAAAAI、IDSA、SHEAのガイドラインも参照された。

Epidemiology

●ペニシリンは過敏性反応(hypersensitivity reaction)をよく起こすとされるが、これはペニシリンが頻用されること、感染症と関連した薬剤の反応(EBウイルス感染時のアミノペニシリン投与による皮疹など)があることによる。ペニシリン投与の0.5-2.0%で過敏性反応に矛盾しない何らかの所見がみられる。皮疹は最も多いが、その多くは非アレルギー性である。IgE-mediatedのペニシリンアレルギーは減少傾向にあり、もしかすると非経口のペニシリン投与の頻度が減っているからかもしれない。UKで1972-2007年まで、経口アモキシシリンを投与された1億人中、アモキシシリンによるアナフィラキシーでの死亡は1件だけ確認されたという報告がある。

●ペニシリンアレルギーであるとreportされた患者の多くは、electronic health record (EHR)に詳細な反応を記載されていない。「Unknown」がEHRにドキュメントされる最も頻度の多い反応で(26%)、ほかに皮疹38%、hives18%、血管浮腫9%、消化管upset6%、アナフィラキシー5%、かゆみ5%など。

●反応が臓器障害、もしくはsevere cutaneous adverse reactions (SCAR)に該当するblistering rash、その他溶血性貧血、腎炎、肝炎、発熱、関節痛などでなければ、何らかのアレルギー評価法が必要になる。重篤なペニシリンアレルギーを呈したことのない患者の95%以上がペニシリンにtolerantである。というのも、(1)ペニシリンの過敏性反応で最も多く報告されるのは遅発性のrashで、これはtype IVのアレルギーであり、再暴露で再び出ることも出ないこともある、(2)IgE-mediatedのペニシリンアレルギーは時間とともになくなることがあり、80%以上の患者では10年後にはtolerantになる、(3)多くの患者はアレルギーではなく、例えば合併したウイルス感染症による皮疹であることも多い。

Clinical Consequences

●治療薬選択について:βラクタム、特にペニシリンとセファロスポリンは多くの感染症で用いられ、アレルギーがあるとラベルされてしまうと、代替薬を使われる。例えばMSSAでバンコマイシンを使ったり、グラム陰性菌菌血症でセファロスポリンを使わなかったりといった対応である。

●抗菌薬予防投与について:歯科治療時の心内膜炎予防ではアモキシシリン、手術部位感染(SSI)予防の周術期抗菌薬予防投与ではセファゾリンがよく用いられる。βラクタム以外の抗菌薬による周術期予防投与はSSIのリスクを上昇させるという報告がある。

●ペニシリンアレルギーがあると、広域抗菌薬を投与されやすく、CD感染症、MRSA、VREのリスクを上昇させる。ペニシリンアレルギーの評価を行い、可能であれば広域抗菌薬からより狭域の抗菌薬に変更することで、耐性菌のリスクを下げるであろう(臨床的なデータはないが)。

●ペニシリンアレルギーは医療コストを増加させる。ペニシリンアレルギーの評価を行い、アレルギーがあるというラベルをはがせれば、より安い抗菌薬を用いることにつながる。といっても、ペニシリンアレルギーの評価をきちんと行うことが、医療費の削減につながるというデータはまだない。

●ペニシリン代替薬による副作用の問題もある。バンコマイシンによる腎障害、DRESS症候群、クリンダマイシンやフルオロキノロンによるCD感染症など。

Methods for Clinical Evaluation of Reported Penicillin Allergy

●アレルギーが出たという病歴を正確に把握することが重要である。EHRにおいて詳細にデータを記載されている患者ほど、βラクタムをより多く投与されているというデータもある。効果的な病歴聴取の手順、統一されたリスク評価法はない。サプリメント2にツールキットを載せている。

●薬剤に対する過敏性反応はGell and Coombs classificationで分類される。薬剤による皮疹には3つのカテゴリーがあることを理解するとよい。(1)IgE-mediatedの皮膚反応(蕁麻疹など)、(2)良性のT cell-mediatedの皮膚反応、(3)SCAR(Figure 1)。

●SCARに矛盾がなければ、溶血性貧血、臓器障害(急性間質性腎炎など)、薬剤熱の有無などによって、リスクの層別化を行う(Table 3)。これを見て、そのまま被疑薬を投与してもよいか、皮膚テストやチャレンジテストを行うか評価する。蕁麻疹をbenign rashと区別するのは難しいことが多く、nonsevere cutaneous eruptionsのリスクをmoderateと評価するのが妥当かもしれない。リスクがlowとなっても、全身状態が安定しないとき、妊婦などでは、少なくともmoderate以上と見積もるのがよいだろう。

●薬剤アレルギーの既往歴がある患者はない患者よりも過敏性反応が出現するリスクが高い。βラクタムによる何らかの反応が出る頻度は、ベースラインで2.0%。ペニシリンアレルギーの既往歴がある患者では、チャレンジテストの際にプラセボに反応することがある=nocebo effect。これはチャレンジテストを行った患者の10%に出るという報告がある。慢性蕁麻疹のある患者では、免疫学的なペニシリン過敏性のリスクは上がらない。

・low-riskの対応

●ペニシリンアレルギーのlow-riskとは、①アレルギーとは限らない単独の症状(消化管症状のみなど)、②家族歴のみ、③pruritus without rash、④昔(10年以上前)の詳細不明の反応。ペニシリンアレルギーとドキュメントされている人のほとんどはlow-riskにあたる。①②の患者は、患者が希望すれば観察下にアモキシシリンを投与、③④の患者では、原則観察しながらアモキシシリンを投与する。

●チャレンジテストを行う際には、十分なインフォームドコンセントと緊急処置の用意が必要である(Figure 2) 。

●アレルギーの専門家はIgE-mediatedの有無を確認するためにチャレンジテストを行うことがある。ペニシリンアレルギーについては、250mgのアモキシシリンを投与し、1時間経過を見ればペニシリンtoleranceを示せる。専門家によっては、アモキシシリン投与量は治療量と同等の500mgにすべきとしている。アモキシシリンに対してtoleranceを示せれば、将来ペニシリン系抗菌薬をすべて使用できる。アミノペニシリン(アンピシリン、アモキシシリン)に対する選択的なアレルギーもあるため、ペニシリンによるチャレンジテストは勧められない。

●402人の若年軍人でペニシリンアレルギーがあるとreportされた患者にチャレンジテストを行わったところ、真のペニシリンアレルギーがあると証明されたのは、1.5%であった。別の研究で2.6%というデータもある。

・moderate-riskの場合

●蕁麻疹やその他のpruritic rashes、IgE-mediatedに特徴的な反応が出ているが、アナフィラクティックな反応がないときはmoderateである。妊婦や状態が悪い患者ではhigh-riskと考えたほうがよい。

●ペニシリン皮膚テストを考慮する。担当する医師・看護師には十分な知識とトレーニングが必要である。州によっては薬剤師も行えるところがある。テストはstep-wise skin-based evaluationを用いて行い、薬剤が皮膚にスクラッチまたは皮内注射されたあと15分後の結果を解釈する(supplement)。皮膚テストで陽性ならチャレンジテストは行うべきでない。皮膚テストの陰性的中率は95%以上であり、内服アモキシシリンのチャレンジテストと組み合わせれば100%に近づく。

・high-riskの場合

●アナフィラキシーを含めhigh-risk反応を起こしたことのある患者、皮膚テストが陽性、繰り返すペニシリンへの反応、複数のβラクタム薬へのhypersensitivityの既往がある場合は、アレルギーの専門家により評価されるべきである。急いでペニシリン薬を使いたい場合には、脱感作desensitizationが有効かもしれない。

●脱感作は重症のhypersensitivityを起こしたことがあるものの、その薬剤が必要と考えられる患者に考慮される。あるいは皮膚テストができない患者、全身状態がよくなくアナフィラキシーを起こしたくない患者、皮膚テストが解釈不能であった患者でも。脱感作はペニシリンが他薬剤よりも有用であるときに考慮する。

(脱感作の詳細は記載なし)

Other β-Lactams and Cross-reactivity

●セファロスポリンアレルギーはUSでも増えており、2%の患者でアレルギーがあるとリポートされる。周術期に特に問題となる。カルバペネム、モノバクタムのアレルギーはuncommonである。

●ペニシリンとセファロスポリンの交差反応は2%に起きる。以前の報告8%よりは少ないとされる。ペニシリンでアナフィラキシーを起こしたことのあるような患者では、セファロスポリンに対しても40%の交差反応を示すが、これはほぼアミノセファロスポリン(側鎖R1グループが同じ)に限られる。セファゾリンはユニークな側鎖を持っており、ペニシリンへの交差反応はvery low。ペニシリンとカルバペネムの交差反応は1%未満、モノバクタムとは交差反応はない。

●ペニシリンアレルギーがあるとリポートされている患者でβラクタムを使えるかどうか判定するアルゴリズムもあるが、皮膚テスト、チャレンジテストを行って、ペニシリンアレルギーがあるかどうか調べるのが最もシンプルな手法である。ペニシリンアレルギーの証拠がないなら、交差反応が起きる可能性はirrelevantと考えてよい。

Implementation Across the Care Continuum, and Special Populations

●ペニシリンアレルギーがあるかどうか、抗菌薬を使いたいタイミングにおいてだけでなく、それ以外の日常的なケアの間にも検討すべきである。

●年間2億6000万コースの抗菌薬投与が救急現場で行われている。全ての救急患者の10%は抗菌薬投与を受け、このうち61%は広域抗菌薬である。歯科医は年間2500万件の抗菌薬を投与している。救急現場での抗菌薬スチュワードシップで重要なことは、不必要な抗菌薬投与を減らすことと、抗菌薬選択を改善することである。救急現場は、ペニシリンアレルギーを評価するのによい機会である。重篤でない患者も多く、抗菌薬投与を必要としない患者も多いからである。

●急性期病棟患者の半数以上が抗菌薬を投与される。ペニシリン皮膚テストプログラムを行うことで、より狭域の抗菌薬を選択できるかもしれない。入院期間の制限や、ほかの検査の都合でペニシリン皮膚テストを行えない場合は、graded challengeを考慮してもよい(supplement 2)。この試験の後に、ペニシリンアレルギー評価に進むことで、ペニシリンアレルギーがあるというラベルを取り除けるかもしれない。

●術前抗菌薬はセファゾリンがよく用いられるが、ペニシリンアレルギーがあるとリポートされると、クリンダマイシンやバンコマイシンなどの代替薬が用いられる。これらはSSI予防などの観点から劣り、CD感染症のリスクも上げるかもしれない。バンコマイシンの場合は投与時間の制限もあり、十分な組織濃度が獲得できないかもしれない。300人のlowまたはmoderate-riskのペニシリンアレルギー既往の患者にセファロスポリン(多くがセファゾリン)を投与したところ、1人だけが過敏性反応と疑われる反応を起こした。

●小児に多い中耳炎や咽頭炎ではペニシリンがよく用いられる。広域抗菌薬を用いても副作用が多くベネフィットもない。小児の場合は、ペニシリンへの過敏性反応があったとされたときから、それほど時間が経っていないが、多くはアレルギーではなく、感染症による皮疹であったり、感染症と薬剤の相互作用による皮疹だったりするのが普通である。2つの研究では、小児において、アモキシシリンチャレンジを行われた患者の94-100%はペニシリンtolerantであった。

●妊娠中の無症候性細菌尿・尿路感染では、アモキシシリン・セファレキシンが1st lineである。ペニシリン+アミノグリコシドは絨毛膜羊膜炎でよく用いられる。妊娠中の梅毒でもペニシリンが使われる。ペニシリンアレルギーがあるというラベルは、帝王切開になるリスク、帝王切開後の創トラブル、入院期間延長のリスクを挙げる。皮膚テストは安全であるが、妊娠中に行われることは少ない。予定帝王切開、B群溶連菌定着のある妊婦では考慮してもよい。

●長期間ケア施設にいる高齢者の50-80%が年間1コース以上の抗菌薬投与を受ける。ペニシリンアレルギーがあるとリポートされる割合は年齢とともに上昇する。高齢者ではペニシリンの代替薬で副作用が出る人も増える。CD感染症のリスクのほか、高齢者でもよく用いられるフルオロキノロンは、ワーファリン含め多くの薬剤と相互作用をきたす。

●担癌患者は予防および治療のため、その他の患者よりも多くの抗菌薬を投与される。また耐性菌やCD感染症などの合併症を起こしやすい。担癌患者のペニシリンアレルギーを正確に把握することは、length of stayなどのアウトカムを改善する可能性がある。抗がん治療を行っている患者でも皮膚テストは可能だが、nonreactive ヒスタミンの可能性が上がる。

●βラクタム薬は梅毒、淋菌治療の1st-lineである。性感染症クリニックを受診した患者の15%でペニシリンアレルギーがあるとリポートしたデータがある。多くの性感染症クリニックでは設備の点からβラクタム皮膚テストができないだろう。十分な治療が可能になるよう、スタッフの観察下で抗菌薬を投与することを進めるガイドラインもある。

Management of Drug Challenge Reactions

●チャレンジテストの反応としては、主観的な症状と、マイナーな皮膚反応(蕁麻疹や紅斑)である。軽い症状だけの場合は経過観察(Figure 3)、明らかな皮膚反応の場合は経過観察しつつ、必要なら抗ヒスタミン薬の投与を行う。びまん性の蕁麻疹ならアドレナリンも使用する。まれだが(<1 in 500)、アナフィラキシーを起こすかもしれない。アナフィラキシーでは症状、皮疹のほか、臓器障害が出現する。喘鳴、呼吸困難、咳、腹痛、下痢、嘔気嘔吐など。

After Negative Penicillin Allergy Evaluations

●アモキシシリンチャレンジでtolerateの場合、ペニシリンアレルギーがあるとのカルテ記録は消去されるべきである。患者も自分がペニシリンアレルギーはなく、ペニシリンが投与されてもhypersensitivity反応が出るリスクは高くならないことを教育されるべきである。財布に入るカードや、スマホのアプリケーションで、アレルギー情報を管理するよう勧める医療機関もある。アモキシシリンチャレンジ陰性はIgE-mediatedアレルギーをほぼ否定する。ただしチャレンジ陰性でも、軽微なrashなどは他の患者と同じように出うる。こうした軽微なものまで否定するには、比較的長い期間チャレンジテストを行うことが必要だが、抗菌薬適正使用の観点からは不適切である。

●電子記録(EHRs)には大量のアレルギー情報の入力が可能である。アレルゲン、反応とそのタイプ、日付、その他コメント。多くの記録はvagueで80%がアレルギーの詳細が記録されていない。医療者は詳細を記述するよう努める。

●ペニシリンにtolerateした場合はアレルギーありとの記録は抹消されるか、詳細をコメントされるべきである。例えばペニシリン皮膚テストが陽性、セファレキシンにtolerate、など。せっかくチャレンジテストなどを行っても記録に残さなければメリットがなくなってしまう。テストされた5人に1人で、アレルギー記録が訂正されないというデータがある。

●ペニシリンアレルギーの評価を行うことで、適切な抗菌薬選択ができるようになる。CDCや多くの学会でテストを推奨している。チャレンジテストの重要性は認識されているが、多くの臨床家はどのように実施すべきか知らない。実施の障害として、臨床家の知識とcomfortが知られている。専門家による教育、専門家の協力が必要である。

麻疹―Review

Measles

Seminar

Moss WJ. Lancet 2017;390:2490-502

Introduction

●麻疹は感染性の強い、急性ウイルス性熱性疾患である。遺伝学上はrinderpest virusに近い(ウシの感染症の原因となり、2011年に世界動物保険機構が根絶を宣言)。歴史的なエビデンスには乏しいが、おおむね5千~1万年前、つまり古代文明の発祥時期には人類に感染症を引き起こすようになっていたらしい。1960年代にワクチンが導入されるまでは、特に小児のmorbidity/mortalityは高く、1980年代にExpanded Programme on Immunizationによって広くワクチンが普及するまでは、年間200万人の死亡をもたらしていた(Figure 1:麻疹の歴史)。この20年の間に罹患率は低下したが、年間の死亡者は10万人に及び、依然vaccine-preventableな疾患として重要である。ポリオと同様、elimination/eradicationを目指す必要がある。このセミナーでは、2012年のセミナー(文献6)をアップデートし、新たな情報を提供する。

※eradication:worldwide interruption of measles virus transmission

elimination:12ヶ月以上endemic measles virus transmissionがない (文献109)

Disease burden

●20世紀の間に、栄養状態の改善、社会経済の発展、医療、ワクチン接種の普及により、麻疹による死亡は減少した。麻疹は特に途上国・貧しい地域に多く、正確な罹患率・死亡率の把握は難しいため、値は報告およびモデルによって推計されている。多くの国では報告ベースのサーベイランスを行い、WHO Global Measles and Rubella Laboratory Networkによる診断・分子疫学の手法を用いた標準的なテストを実施している。

●WHOは毎年麻疹発生と死亡の推計、ワクチン接種状況を発表している。麻疹の報告患者数は2000年から2015年に70%減少した(853479件→254928件)。ただし、実際の発生数より低く数値と考えられる。2015年の地域別発生はアフリカ40%、西太平洋27%、東南アジア12%。欧州も11%ある。

●麻疹死亡は麻疹の発生率のほか、ワクチン接種、年齢、国毎の状況を見ながら推計している。2000年から2015年に79%減少した(651600件→134200件)。死亡の64%はアフリカエリアで発生している。この期間でワクチン接種は2030万人の死亡を減らしたと推計される。(Figure 2)

Epidemiology

●呼吸器からのdropletsだけでなく、空気中に2時間留まるparticle aerosolsによっても感染する。潜伏期は一般に発熱まで10日、発疹まで14日と考えられる。8件の観察研究のsystematic review(文献18)では潜伏期間中央値は12.5日(95%CI 11.8-13.2)。最も長い潜伏期は23日と報告がある(文献19)。感染性のある期間は発疹出現の数日前から数日後。この期間は、特にウイルス量が多く、咳や鼻症状が強い。ただしウイルスRNAは発疹が治まっても数ヶ月は血中、尿、鼻咽頭検体に認められる。接触歴が不明の麻疹患者は多く、まれかもしれないが感染性のある期間が相当長い可能性がある。

●感染性はbasic reproductive number (R0)で表される。ある一人の患者が、感受性のある集団においてどれだけ二次的な患者を発生させるかの平均値。感染形態、人口密度、社会活動などにより左右されるが、麻疹は9-18と推定されている。これは天然痘(5-7)、インフルエンザ(2-3)と比較してもかなり高い。この感染性の強さが、麻疹根絶の障害である。単純な推計では集団の免疫保有率を89-94%とすれば麻疹根絶が可能とされる。

●麻疹は不顕性感染や持続感染は知られておらず、動物の宿主もない(類人猿では感染例の報告があるが、ウイルスを保持するには少ないと考えられている)。根絶に有利な条件である。

●麻疹には季節性、および2-5年ごとの流行サイクルがある。アウトブレイクごとに免疫をもつ人の割合が変化するためと考えられる。季節では冬から春にかけて多い。熱帯地域では季節パターンは様々で、高い出生率の地域では、不規則で大規模な流行も発生する。

●母体由来の麻疹IgG抗体は、新生児の麻疹防御に働くが、数ヶ月で効果がなくなる。小児の麻疹罹患年齢は、母体の免疫状況、ワクチン接種時期、その地域の麻疹流行に左右される。ワクチン接種状況の悪い地域では、麻疹は小さな子供の疾患である。ワクチンが広まり、流行も収まった地域では、青年期、さらに成人へと発症年齢がずれていく。また、immunity gapsのある集団において、ワクチン接種率が高くても(しかも2回打っている人が多くても)アウトブレイクが発生することが、最近よくみられている(参考文献32-35)。

Virology

●麻疹ウイルスはnon-segmented、negative-sense RNAウイルスでParamyxoviridaeに属する。ゲノムは16000塩基で6つの構造蛋白と2つの非構造蛋白をコードする。生涯免疫に関わるIgG抗体はヘマグルチニン蛋白に対するもので、宿主細胞のレセプターに結合するのを防ぐ。

●nucleoprotein遺伝子の可変領域をコードする450塩基対のシークエンスによって特徴づけられる。24のgenotypeがWHOによって指定されており、流行状況をみるのに役立っている。24のうち2005年から2014年の間に13、2009年から2014年の間には8つしか検出されておらず、つまり多くのgenotypeはすでに根絶されたようだ。

●genotypeが多岐にわたり、RNAウイルスはもともと変異しやすいにも関わらず、麻疹ウイルスはantigenically monotypic virusである。このため、1950年代に開発された、ワクチン株を用いた弱毒ワクチンがすべての株をカバーできる。

Pathophysiology

●麻疹ウイルスはdropletsかaerosolised particlesによって獲得され、はじめはリンパ球、樹状細胞、肺胞マクロファージに感染する。潜伏期間の間に複製され、まずリンパ系組織へ、続いて感染リンパ球が血流にのることで播種される。上皮・内皮細胞に感染し、直接伝播することですべての内臓系に及ぶ。ウイルスは呼吸器上皮表面からbud、もしくは傷害された上皮から放出され、感染源となる。

●ウイルスRNAは発疹出現から少なくとも3ヶ月は、臨床検体から検出される。従来の2-3週持続する発熱性疾患という概念は揺らいでいる。サルモデルでは末梢血の単球に67日間認められた。ウイルスクリアランスには3つのフェーズがあるらしい。①急速にRNAが減少し感染ウイルスが排除される、②一時的にRNAがリバウンドしたのち10週ほどかけて検出感度未満まで減少する、③RNAがリンパ組織からは検出されるが血中からは検出されない。

Immune responses

●免疫はウイルス排除や感染防御に役立つが、麻疹の臨床症状にも深く関わっている。例えば麻疹の皮疹は組織学的には血管周囲のリンパ球浸潤である。2つの非構造蛋白(VとC)がホストのインターフェロンを抑制する。細胞性免疫、液性免疫が機能し、それぞれ感染からの回復と、長期の免疫に関与する。液性免疫ではIgMがまず増加する。発疹出現から6-8週高値が続く。IgMは診断に有用だが、発疹出現直後では陰性となることがあり注意する。続けてIgGが産生される。母体由来のIgGや暴露後の免疫グロブリン投与が有効であることから、IgG単体で麻疹からの感染予防に有用と考えられる。細胞性免疫はウイルス除去、回復に働く。小児の無ガンマグロブリン血症では麻疹から回復するものの、T細胞不全患者では致死的であることはこれを示す。

●麻疹は免疫抑制的な感染症である。二次的な細菌性・ウイルス性感染を起こしやすくなる。一時的なリンパ球減少が起きるが、これは末梢血からリンパ組織への移行による。Ex vivoでは、リンパ球の増殖や樹状細胞機能が低下する。In vivoでのメカニズムは不明である。Th2の抑制は細胞内寄生菌への感受性を増す。血漿のIL10増加も免疫抑制に関連するかもしれない。また、麻疹に特異的に反応するリンパ球の増加により、他のメモリー細胞が減少するという仮説もある。

●麻疹後は数週から数ヶ月、二次的な感染症を発生するリスクが高まる。あるいは2-3年かもしれない。

●麻疹ワクチンが他の感染症をも減らすという議論もある。

Cinical presentation, complications, and outcomes

●発熱+3つのC:Cough、coryza、conjunctivitisが重要。コプリック斑は発疹出現の1-2日前から。発疹は発熱出現の3-4日後に出現し、初めは顔面・耳の裏、さらに体幹・四肢に広がる。ワクチンによる修飾麻疹では発疹はminimalなことがあり、3つのCも欠くかもしれない。HIV感染など細胞性免疫不全では、発疹を欠くか遅れることがある。Uncomplicated症例では発熱後1週間以内に快方に向かう。

●すべての臓器に合併症がありうる。特に新生児、20歳以上の成人、妊婦、免疫不全、栄養不良、ビタミンA欠乏。肺炎は多く、死亡率にもかかわる。肺炎は二次性の細菌性・ウイルス性のほか、麻疹そのものでも発症しうる。クループや中耳炎も多い。起因菌は特徴的なものはない。下痢も致死的で、細菌性、原虫など様々。妊婦の麻疹は低出生体重児、流産、子宮内胎児死亡、母体死亡のリスクを上げる。

●3つの神経系の合併症は重要である。

―Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM)は脱髄性自己免疫性の脳炎で、麻疹発症の数日から数週以内に発生する。麻疹1000例に1例みられる。発熱のほか、けいれんやその他の神経兆候をきたす。

―measles inclusion body encephalitis (MIBE)はウイルスの脳への感染で、免疫不全者において麻疹発症後数ヶ月以内に発生する。臓器移植や、HIV感染者で報告がある。

―subacute sclerosing panencephalitis (SSPE)は麻疹1万~10万例に1例発生する、遅発性の合併症で、麻疹発症の5-10年後に発症する(caused by the host response to production of mutated virions with defective assembly and budding)。特に2歳未満で麻疹を発症した患者にみられ、痙攣、進行性の認知機能・運動機能、死亡が特徴的。アメリカからの報告(Clin Infect Dis 2012:参考文献89)で、1歳未満の麻疹では1:609、5歳未満の麻疹では1:1367でSSPEを発症したとしている。

●麻疹の死亡は1000人に1人、5%(サブサハラやアジア)、20-30%(難民キャンプなど)など。

Diagnosis

●見慣れた医師が診察すれば、鑑別に挙げるのは比較的容易である。他のウイルス性発疹症、つまり風疹、HHV6、パルボウイルスB19、デングなどに注意。経過のほか、合併症にも注意する。肺炎、中耳炎、角結膜炎、下痢など。免疫不全は重要で、ビタミンA欠乏とHIVにも注意。空気感染対策。麻疹を見たことのない医師、典型的でない症状の場合、診断は簡単ではない。特に免疫不全、ワクチン接種歴、比較的長い潜伏期、典型的でない皮疹の場合。

●IgMは診断に有用だが、発疹出現の4日以内は陰性に出やすい。72時間以内に75%、4日以内にalmost all患者でIgMが陽性になったという報告あり(文献93)。IgMは1-3週でピーク、4-8週で検出できなくなる。ペア血清によるIgGの4倍以上の上昇も有用である。抗体は酵素免疫法よりも中和アッセイのほうが感度が高い。IgMが陰性の時期でも咽頭・鼻・尿サンプルのRT-PCRでウイルスRNAが検出可能。

●oral fluidやdried blood spotからIgM、IgG、ウイルスRNAを検出する技術も開発されている。

Management

●支持療法と合併症の検索

●WHOは1歳以上の麻疹患者に20万IUのビタミンAを2日間投与することを推奨(1歳未満は適宜減量)。2回のビタミンA投与が、2歳未満の小児の死亡率(RR 0.18 (95%CI 0.03-0.61))、肺炎による死亡率(RR 0.33(0.08-0.92))を減少させた報告あり(文献100)。

●重症麻疹でリバビリン、インターフェロンα、その他抗ウイルス薬を使用したという報告あり。

●予防的抗菌薬投与は推奨されていない。

Prevention

●風疹(MR)、ムンプス(MMR)、水痘(MMR-V)との混合ワクチンが有用。

●最初のワクチン(Edmonston B strain)は1963年アメリカで承認されたが、軽度の麻疹を頻繁に引き起こしたためガンマグロブリンと一緒に投与されていた。1960年代には改善され、Schwarz and Moraten株などが現在も使用されている。

●WHOの推奨では、初回(measles-containing vaccine:MCV1)をendemic areaでは9ヶ月児に接種、状況によっては6ヶ月で打ってもよいとしている:アウトブレイクの最中、難民キャンプ、HIV、暴露の可能性が高いなど。ワクチン後に有効な抗体価が達成される割合は9ヶ月児の接種で85%、12ヶ月児で95%。9ヶ月未満で打つとこの割合はさらに低い。母体由来の抗体がワクチン株を阻害するためと考えられている。12-15ヶ月で打つのが最も免疫がつきやすいが、麻疹リスクの低いエリアでのみ推奨される。

●流行を防ぐには2回目の接種が重要。ルーチンのサービスとして打つ(MCV2)か、ワクチンキャンペーンとして打つ(supplemental immunization activities (SIAs)と呼ばれる)か。MCV1が9ヶ月で打たれる地域ではMCV2は15-18ヶ月で打つ。MCV1が12ヶ月で打たれる地域では15-18ヶ月もしくは学校に入る年齢でMCV2を打つ。

●世界のMCV1の接種率は、2000年(72%)から2010年(85%)に上がったが、2015年は85%と変わらなかった。残り15%をいかに接種するかが根絶に向けて重要。2015年にMCV1を打たなかった2080万人の子供たちのうち、53%が次の6つの国に住んでいる:インド、ナイジェリア、パキスタン、インドネシア、エチオピア、コンゴ民主共和国。

●MCV2は2015年では61%。SIAとして打つ人も多いが、高価でリソースも必要。

Elimination and eradication

The future of measles

略